Hoffmanns Erzählungen“ in Klosterneuburg, eine Gala in Grafenegg, „Orpheus in der Unterwelt“ in Salzburg – die heimischen Sommerfestivals feiern den 200. Geburtstag von Jacques Offenbach. In Grafenegg erinnern Raphaela Gromes und Julian Riem morgen, Samstag, sogar an die Anfänge des Komponisten: Dass der rheinische Kantorensohn als virtuoser Cellist nach Paris gekommen war, wussten schon die Zeitgenossen nicht mehr. Offenbach hatte die Operette in Paris als freche Form kabarettistischen Musiktheaters etabliert. Hinter der Maske der Karikatur spukte die Kritik am Zeitgeist.

Auch in Wien war Offenbach sogleich ein Star und die Operette als Vehikel modernen Zeitvertreibs bald die beliebteste Theaterform. Johann Nestroys Darstellung des Jupiter hatte „Orpheus in der Unterwelt“ zum „kolossalen Triumph“ werden lassen, vermeldeten die Zeitungen. Solange ein Nestroy sich noch um Übersetzung und Aktualisierung der Gesangstexte kümmerte, blieben auch politische Zwischen- und Untertöne erhalten.

Aber das dauerte nicht lang. Die Operette wurde domestiziert. Anno 1872 soll es zur Begegnung der Großmeister der Unterhaltungsmusik gekommen sein: Offenbach selbst soll Johann Strauß animiert haben, Operetten zu komponieren. „Sie haben das Zeug hiefür“, zitieren ihn Augenzeugen.

Auf den musikalischen Tonfall verstand sich Strauß ja längst. Die dramaturgischen Bedenken, die er äußerte, mussten Ehefrau und Impresario erst hinwegreden. Es ist ihnen angesichts der zu erwarteten Einnahmen bekanntlich gelungen – und es entstand die gemütliche Spielart des Genres ohne jeglichen zeitkritischen Hintergrund.

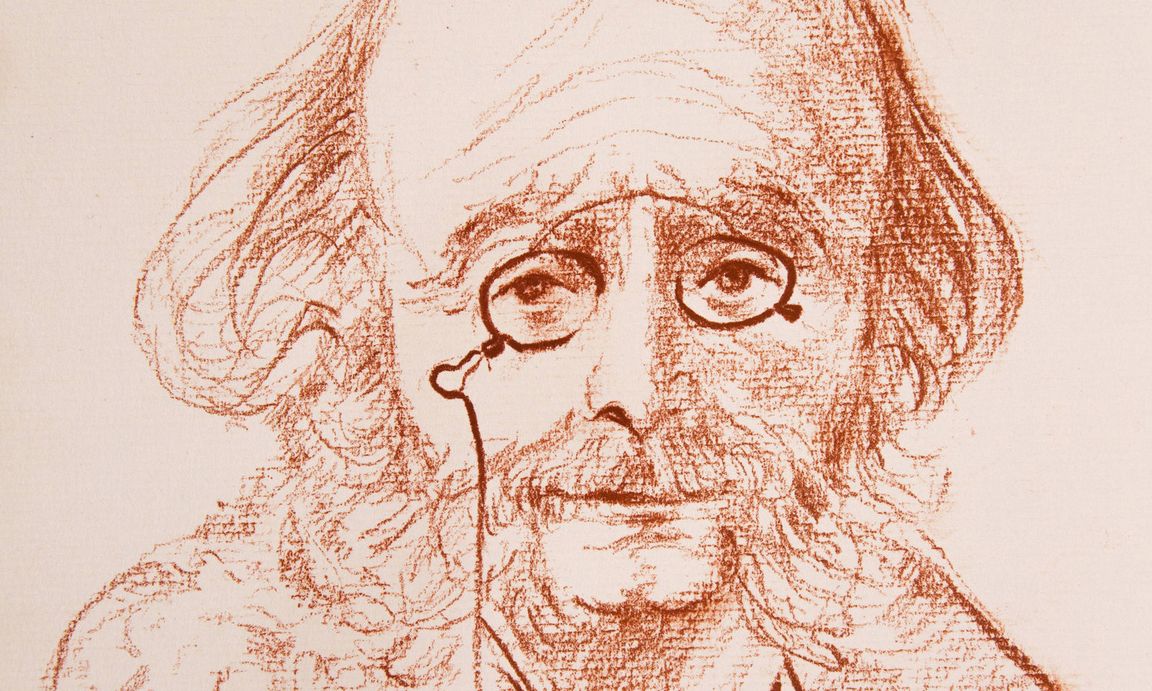

Offenbach hätte sich, damals schon ein kranker Mann, das nicht träumen lassen, als er in seinem Wiener Stammwirtshaus, dem Goldenen Lamm, Hof hielt. Ein Kompagnon erinnert sich an „die unerschöpfliche Lebenskraft des Gehirns in diesem von der Arbeit, dem Genuss, der Sorge, dem Ruhm, den zahllosen schlaflosen Pariser Nächten ausgesogenen Körper. Wenn er so, umgeben von einem Kreise schöner Frauen und aufhorchender Männer, sprach in seinem Lehnstuhl oder Rollwägelchen zurückgelehnt, im Hochsommer mit Pelzen bedeckt, da sprudelte es mit gallischer Verve von seinen schmalen Lippen.“

Nicht ahnen konnte der Komponist damals, was die kommende Generation unter dem Eindruck der wienerischen Umformung der Operette aus dieser „gallischen Verve“ – und aus seiner Person! – machen würde. Anno 1922 sollte Offenbach leibhaftig an der Seite der Kaiserin Eugenie auf die Bühne – eine Affäre mit ihr, oder zumindest eine mit der Herzogin von Orleans, dichtete man dem Komponisten zwecks sentimentaler Rührschinkenhandlung an. Ein bürgerliches Mädel trug aber den Sieg über die adelige Konkurrenz davon. Nun hatte auch Offenbach sein „Dreimäderlhaus“. Gleich meldeten sich die Antisemiten zu Wort: „Was dem deutschen Schubert recht, ist dem Juden Offenbach billig“, ätzte das „Grazer Tagblatt“.

Zur Galapremiere im Stadttheater in der Skodagasse dirigierte sogar Franz Lehár, damals unbestritten der führende Operettenmeister, zum glamourösen Auftakt eine Ouvertüre. Als Offenbach stand Louis Treumann auf der Bühne, der wenig später im Theater an der Wien wieder seine angestammten Lehár-Rollen spielte.

Wasser auf die Mühlen von Karl Kraus, der den Niedergang der Operette anprangerte: Das Unterhaltungstheater „einer Gesellschaft, die den Unsinn auf der Bühne nicht mehr ertragen kann“, sinke in seinem Streben nach der Bühnenherrschaft der reinen Vernunft „von der Höhe der ,Fledermaus‘ – des Übels Urquell – über die Mittelmäßigkeit des Opernballs in die Niederung der ,Lustigen Witwe‘“. Und „der Grund von all dem: Die Welt wird vernünftiger mit jedem Tag; wodurch naturgemäß ihre Blödsinnigkeit immer mehr zur Geltung kommt.“

Dabei könnte sich in den „Staatsaktionen der Operette . . . alle Ungebühr in Politik und Verwaltung offenbaren“. Also bot der Autor der „Fackel“ in seinen legendären Leseabenden, in denen er jeweils sämtliche Rollen in ungeheurer Sprachkultur selbst rezitierte, nebst Aristophanes oder Shakespeare auch Offenbach; selbstverständlich mit aktuellen Zusatzstrophen für Couplets als Erinnerung an einstige hochpolitische Theatertage.

Für eine regelrechte Offenbach-Schwemme an den deutschsprachigen Theatern sorgte damals allerdings erst eine Ankündigung des mächtigsten Theatermannes jener Epoche: Max Reinhardt wolle, so hieß es, Offenbachs „Pariser Leben“ verfilmen; und zum Silvester 1930 eine Neuinszenierung der „Prinzessin von Trapezunt“ an seinem Berliner Haus herausbringen.

Unmittelbar nach der Meldung setzten nahezu sämtliche Bühnen Offenbach-Neuinszenierungen an, auch Graz und Wien spielten „Die schöne Helena“ oder die „Großherzogin von Gerolstein“. Und an der Staatsoper studierte Clemens Krauss „Hoffmanns Erzählungen“ ein, mit Alfred Piccaver in der Titelpartie. Und offenbar klang zumindest das eher nach dem Gusto von Karl Kraus als nach der Kitschmode – die Barkarole wirkte unter Krauss' Stabführung doch „ein wenig kühl“, beschied ein Rezensent.

Aber da gingen die Meinungen vermutlich ebenso auseinander wie bei der Einschätzung des Komponisten und seiner Werke selbst. Wie meinte doch Eduard Hanslick 1901 nach der Erstaufführung des „Hoffmann“ an der Hofoper? „Offenbachs ,Hoffmann‘ ist ohne Frage ein hochinteressantes Werk, und wer dessen lustige Operetten nicht kennt, mag es für sein bestes halten.“